「フラン制作日記」を書いている途中で、ガダルカナルの話題を出して一気に重くなった当ブログですが、先週からNHKがやたらと戦争番組を放映しているので、かなり気になっています。

特に、深夜に放送している証言番組を見ると、背筋の凍る思いがします。

玉砕の戦闘でも、何人かの兵士は生き残って、その壮絶なる様子を証言している。・・・歴史は実に重いものがあります。

さて、前回、鉛筆による作画を終えた「フラン」ですが、線画をスキャナで取り込んで、彩色する段階にきています。

最近のスキャナは、安価でも性能がいいものが出ていますから、こういった作業は家庭でも簡単にできるようになりました。10年前では考えられなかったことです。

私も、使っているスキャナは1万円程度のA4カラリオですが、きちんと1200dpiの2階調でスキャンしてくれますからね。

グレースケールだと、やたらと紙面のゴミを拾いますから、白黒の2階調で「しきい値」を適当に設定してやれば、かなりの紙面ゴミを飛ばすことができます。

それでも残るゴミは、後でせっせと取らなければなりませんが、それはまた後の話。

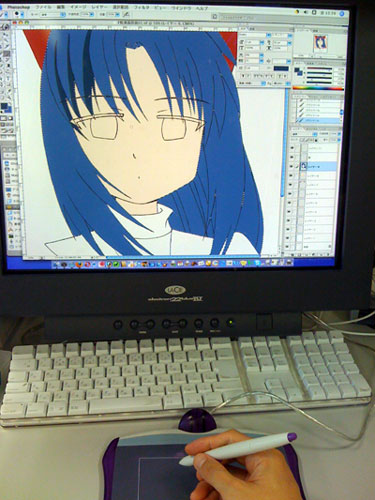

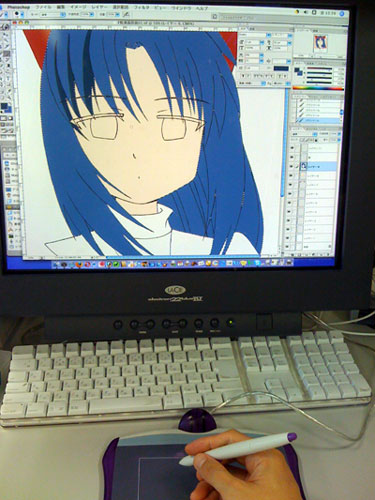

スキャンしたデータを、Adobe Photoshopで開いて色塗りをしていきます。

最近は、Photoshopに代わるグラフィックソフトも安くて高機能のものが沢山でていますから、無理して高いソフトを使う必要がなくなってきましたね。

「フラン」の場合は印刷に使うことを考慮して、最初から「CMYKモード」で彩色しますので、やっぱりPhotoshopが必要なのですが、Web用にRGBモードの絵でよければ、Photoshopでなくても構いません。安いので十分。

そう、レイヤー機能があれば、十分なんですよ。この程度の色塗りは。

あと、やっぱりタブレットがあった方が便利ですよね。

マウスで色塗り・・・可能ですし以前はやっていましたが、一度タブレットを体験すると後戻りできませんね。

過去を思い出せば、NECのPC8801を使っていた時、マウスでお絵描きしていたことがありました。

サランラップにまず下書きをして、それをモニタに貼付けて、マウスでなぞって行くんですよ。昔はそんな苦労をしていましたが、それでも楽しかったものです。

それから数年。Photoshopはバージョン4の時から使っていますが、動作が激重で頻繁にフリーズしてイライラの絶頂にあっても、仕上がった絵に感動して「すごいことができるようになったなあ」と感動したものでしたが。

今の便利さを、当時に持っていくことができれば、目ん玉飛び出るでしょう。

しかし、現状はとても幸せで満足できるかというと、そうでもありません。

もっといいモニタやタブレットがあったら、Photoshopのバージョンを最新にできたら・・・と、欲望に限りない。人間の悲しい性なんでしょう。

おっと、話がそれている間に、色塗りは相当進んでいました。

最近「萌えに走っていないか」と言われます。

私自身は、そんなつもりはないのです。

このブログだけではなく、最近の親鸞会に関するコンテンツで、何やら「萌える」内容があるのは、説明するまでもありません。

いわゆる「アニメ絵」なんですが、水彩や油絵と違ってペイントが単純に見えるので、いとも簡単に描いているというイメージをお持ちの方がありますが、そんなことないですよ。

一連の萌え絵を描いた後は、かなり肩がこります。

ええ、ガチガチです。

最近のテレビアニメを見ていると、3Dデータを使って、原画・動画を書くことなくセルアニメ風に仕上げたものも見られて、なかなか驚いております。

「きらりんレボリューション」を娘と一緒に見たとき、「セルアニメにしては、何やら動きが3Dアニメっぽいなー」と思っていたら、やっぱりCGでした。

技術の進歩は、すばらしい・・・。

思い起こせば今から14年前、あるビデオソフトを作る為に、アニメ用の原画用紙やセル、アニメ用絵の具を買い込んだことがありました。

でも、今時そんなものを売っている画材屋なんて、そう見つかりません……。

一応、私もアニメ制作技術についてある程度学んだ人間ですので、まあ、親鸞会内ではこういう仕事がまわってまいります。

折角ですので、その制作状況を、少しばかり書いておきましょう。

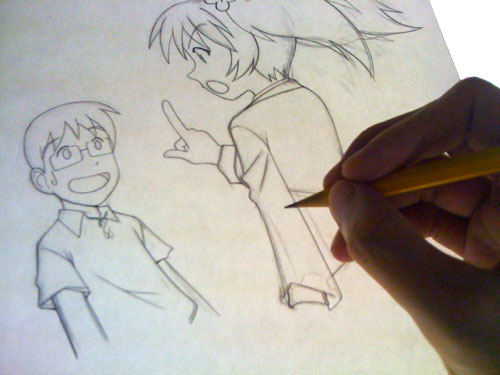

もちろん、最初はラフな絵から始めます。

最近は、このラフ案の原案をそのままスキャンして、パソコン上で清書するというパターンもあります。

ラフからパソコンで書いている方も多いようですが、どうも「アナログな部分」から抜け出せないでいます、私。

で、ラフ画から、奇麗な線で書き直す「クリンナップ」という作業を行います。

クリンナップとはアニメ業界用語なのですが、つまり「清書」のことです。

クリンナップされた絵を、昔はセルにカーボンで写し取って、それにアニメ絵の具で彩色していました。

最近は、そのままスキャンしてパソコン行きのデジタル処理、ですね。

クリンナップ作業は、鉛筆で行います。

プロの世界でもそうです。

アニメーターそれぞれの筆圧によって、芯の固さが異なりますが、私は三菱uniのHBが一番好きです。

その鉛筆で、均一な太さで線を奇麗にトレスしていきます。

均一ってのが難しい。鉛筆って、ちびますからね。

根気よくなぞっていく訳です。

主線を書いたら終わりです。

プロのアニメ制作現場では、この主線だけではなく、影の部分や白目の淵など、彩色の境目となる線も赤鉛筆などで入れていく作業があります。

アニメは分業で作られますので、動画マンは次の彩色担当者でも分かるような絵を描かねばならない訳です。

いやはや、大変です。

ラフ画から、トレスしてパソコンに取り込み、色付けまで全部一人でやるのは大変ですが、分業にすればもっと手間がかかると思うと、プロのアニメーターさんを尊敬せずにおれません。

さて、続きはまた次回。

苦悩の旧里はすてがたく……ではありませんが、長く使用して愛着のあるものは、たとえ古びたものでもなかなか手放せないものです。

何の話かというと、「MacOS9」の話です。

MacOSXに以降して、10.0から始まったバージョンは今や10.5。今更、OS9を使うことなんてないだろう、と思いますがそうでもありません。

そう、ジョブズはOS9を棺桶に入れるパフォーマンスをしました。そう、あの時だけ彼は「おくりびと(納棺夫)」だった訳です。

完全に葬られてしまったOSですが、それでもOS9でないと動かない周辺機器があります。

その為にも、OS9を立ち上げることが、今でもあるのです。

立ち上がりは、やっぱり遅いです。

イライラします。

漢字Talk7からMacを使っている自分にとっては、このOS9が出た時には感動ものでしたがね。

今のインテルMacでOS9を起動させることができたら、さぞかし速い立ち上がりだろうなあ……。

おまけに、フリーズやっぱり多いですね。

OSXは本当に安定している。そう、たまに立ち上げるOS9を使って、それをつくづく実感する。

OS9時代に、画像処理や動画作成など行っていた時、それはもう頻繁に「コマンド+S」キーを押していました。

そう、ファイルの保存ショートカットキーです。

Photoshopなどで、大きな画像にフィルタをかける時など、途中でフリーズする可能性大ですから、まずは保存して、ハラハラものでフィルタ作業をしたものです。

また、たとえ数十秒の動画でも、夜中にレンダリングをかけて翌朝に完成させる、という作業をよくやりましたが、朝にのぞいてみると、やはりレンダリング途中でフリーズしていたこともしばしば。あのショックというのは今でも忘れられないものがありますね。

……何のことか、分からない人にはさっぱり分からない話題ですみません。

親鸞会の会員全体で見ると、やはりMacユーザーというのは相当少数ですからね。

講師の方でも、何人おられるだろう……。

先日も、「セキュリティ上の問題があるのでOSをアップグレードして欲しい、って言われたんだけどどうすればいいかな」と、ある親鸞会会員から相談を受けました。

その方、古いMacブックを使っておられ、最新OSにするとストレス激増まちがいなし。

「マシンを買い替えるしかなさそうですね」

……あまりいいアドバイスではありません、これ。

でも、古いマシン、古いOSって手放せないですよね。分かります。

新規インストールから、時間をかけてじっくりと育ててきた「自分の子ども」みたいなものですからね!

Windowsユーザーばかりの中で生きて行く、ってのはストレスも多く辛いものですが、それがまたMacユーザーの一つの楽しみであったりします。

「親鸞会Mac同好会」なるものを、立ち上げたら面白いかもしれませんね。

まずは同朋の里で会食会でもいかがですか。

Macでも、EeePcみたいなサブノートが出るという噂がありますから、それを私も待ちたいと思います(笑)。

みなさん、こんにちは。

最近、アニメみたいな画像だの、動画の処理だの、重いデーターを扱うことが多くなりました。

2ギガ容量のハードディスクで頑張っていたのは、つい10年前だと思うのですが、今やハードディスクも1テラないと物足りない感じがしてきました。

時代の流れですね。

1ギガ、1テラときて、次は1ペタなんだそうですが、ペタペタと言い合う時代は、あと何年後に来るのでしょう。

親鸞会の皆さん、連絡にはメールなどネットを駆使しておられますから、パソコン通が多いですからね。しかし、「1テラハードが欲しい」と言っている人は、そう聞きません。

そう、動画を扱えば、当然そういう欲求が出てきます。

最近、話題になった動画と言えば「法子と朋美の親鸞会講座」でしょう。

これについては、また別の機会に詳しくお話しましょう。

で、先日、東京の放送関係のプロの方とお話をする機会がありました。

ついでですので、増え続けるデーター量に、一体どう対処されているのか聞いてみました。

そりゃもちろん、立派なサーバーを作って、映像管理されているのだろう、と思っておりました。

ところが、意外にも、「ハードディスクを裸で使っている」とのことでした。

秋葉館で売っている「裸族のお立ち台」なるハードディスク接続アイテムがあって、裸のハードを「グサッ」と差し込めばパソコンが認識するというもの。

ハードにはラベルがしてあって、裸のまま積み上げてあるとか。

それを必要な時に取り出して、一発差し込み認識!

安上がりですが、これが一番確実なんだとか。

「ブルーレイに保存されることは考えていないのですか?」と聞けば、「考えてない」とか。

すべてが、ハードディスク。

もはや消耗品です。

業者間で映像素材を受け渡す際も、ハードでやっているとか。

だから、内蔵用ハードディスクを購入した時の箱は、きちんと取っておくんだとか。

発送に便利だから。

なるほどー。

上の写真は、「お立ち台」ではありませんが、裸のハードディスクに無理矢理電源とUSBケーブルを付けてパソコンに接続させようというケーブル。

結構、重宝するんですよね。

膨らみ続けるデーターを、さてさて親鸞会の皆さん、どのように保存されていますか?